L’idea di partenza ai più poteva sembrare solo un sogno: andare in un Paese dove le bombe continuano a cadere per affermare che non basta la resistenza armata contro l’invasore russo. E farlo in un momento in cui il letto del pacifismo è in secca rendeva quest’idea un azzardo. Il MEAN, “Movimento Europeo di Azione nonviolenta”, un’unione di oltre 40 organizzazioni, ci ha creduto e ha lavorato per mesi al fine di condurre in porto una prima iniziativa concreta: collegare le società civili ucraine e italiane, portando una ‘delegazione’ di quest’ultima a Kiev per parlare di pace proponendo azioni di pacificazione.

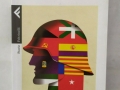

Una ‘delegazione’ formata da una sessantina di persone provenienti da mondi e culture diverse: dall’universo religioso a quello laico. In comune, per molti loro, un lavoro quotidiano per gli ultimi nelle periferie del Bel Paese. Soggetti del mondo del volontariato e movimentisti radicali. Agricoltori sociali e consiglieri comunali. Ricercatori e docenti universitari. Un giovane frate e un prete che da una vita in Calabria combatte la ‘ndrangheta. Insegnanti, librai e medici. Un europarlamentare del PD (Pierfrancesco Majorino) e Marianella Sclavi, sociologa e attivista di respiro internazionale.

Il loro vangelo (o libretto rosso, a secondo dell’appartenenza) sono le riflessioni di Alex Langer. Andare a Kiev era l’occasione per essere accanto agli ucraini aggrediti e martirizzati da troppe settimane. “Le mani che si stringono sono il nostro ponte” ha scritto Erri De Luca “La guerra è una terra desolata dove ogni minimo gesto di fraternità ha la sfacciata forza di negarla“. Una delle parole d’ordine adottate dal MEAN, giocando sul significato della parola inglese ‘arms’, è MORE ARMS FOR HUGS: più braccia per gli abbracci. E per rendere questo abbraccio ancora più intenso il primo atto dei pacificatori italiani, una volta arrivati a Kiev, è stato incontrare una delegazione ucraina e, assieme a loro, collegarsi con una quindicina di piazze italiane. Da Milano a Battipaglia, da Aversa a Manfredonia, da Nocera Inferiore a Pomigliano d’Arco (c’era anche un collegamento da Londra). In alcune piazze un drappello di persone, in altre alcune centinaia. Tutte avevano preparato un intervento, molte anche una canzone. MC della serata, da Kiev, Tetyana: una giovane signora ucraina che da anni vive a Benevento (è una soprano e, potenza della multiculturalità, insegna canto beneventano).

Nella seconda giornata, lunedì 12 luglio, la carovana dei pacificatori italiani è stata ricevuta in Municipio. Ad attenderli, nella Sala delle Colonne, la più prestigiosa dell’edificio, Visvaldas Kulbokas, Nunzio Apostolico in Ucraina, e l’ex pugile Vitali Klitschko, oggi sindaco di Kiev.

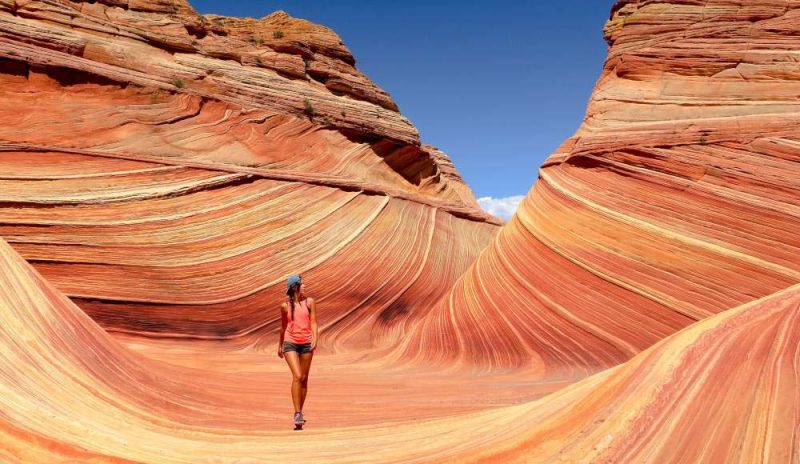

Ed è anche in nome di quella resistenza che i pacifisti sono venuti a Kiev. Per non lasciare soli gli ucraini e, per quanto possibile, cercare di dare loro un aiuto anche come società civile, nel pomeriggio ci si è spostati in un museo dove ci si è divisi in gruppi di lavoro promiscui, formati da ucraini ed italiani. Sono state affrontate tematiche come il processo di partecipazione per discutere i negoziati possibili come società civile, giovani e recupero post traumatico, come proteggere i beni culturali, la (ri)nascita e il rilancio del turismo al termine della guerra.